L’annuncio è stato dato il 16 ottobre scorso, con la presentazione da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del “Libro verde Made in Italy 2030” sottoposto ad apposita procedura di pubblica consultazione.

Frutto anche di una collaborazione con il CNEL, il documento rappresenta i cardini della progettualità economica che il ministro Adolfo Urso ha intenzione di implementare, portando alcune importanti novità procedurali, a partire dall’iter di approvazione, per arrivare all’interdisciplinarietà organizzativa (fra diverse funzioni/strutture governative), all’orizzonte temporale (al 2030 con “sguardo sul 2050”) – che implica una visione bipartisan condivisa – e alla previsione di istituire una “Conferenza delle imprese e delle filiere” tesa a consolidare le interdipendenze fra i vari settori economici e rafforzare il sistema delle PMI (oltre che ad una successiva “Conferenza Invest in Italy”, in tema di attrazione di investimenti dall’estero.

Il “Libro verde” (in attesa del documento attuativo, il cosiddetto. “Libro bianco”) è suddiviso in due sezioni, una di taglio strategico con le analisi dei problemi e le sfide individuate e l’altra con focus su temi specifici e studi settoriali, quattro macro-temi, quattro verbi-sim – bolo, quindici obiettivi, cinque più due comparti strategici, sei aree di strategicità (per le valutazioni d’impatto) e azioni prioritarie per dodici grandi macro-settori e diciannove catene produttive (filiere allargate).

I quattro macro-temi sono rappresenta – ti nella tabella che segue e, per ciascuno di questi, sono stati individuati quattro verbi-simbolo: tutelare (per il made in Italy), raggiungere (i target delle transizioni “green”, “tech” e “geo” economiche e politiche), ridefinire (il ruolo dello Stato come “stratega” nel rapporto Pubblico/Privato) e ambire (al ruolo del nostro Paese nei consessi economici e politici internazionali).

I quindici obiettivi possono essere innanzitutto riassunti nell’ambizione a:

1

rimanere fra le prime dieci economie mondiali;

2

consolidare la seconda posizione Ue nel settore manifatturiero;

3

confermarsi fra i primi cinque Paesi esportatori nell’agone mondiale;

4

promuovere il “modello produttivo tradizionale del made in Italy”, rafforzando il sistema delle PMI e promuovere il “modello dei campioni nazionali”;

5

anticipare le situazioni di crisi industriali, favorendo la trasformazione di quei comparti verso settori emergenti;

6

incrementare i livelli occupazionali e il livello di retribuzione media;

7

riduzioni dei divari economici territoriali;

8

sostenere il nostro modello industria – le con un basso costo energetico, economia circolare e bio-economia;

9

confermare gli obiettivi delle transizioni ambientali (“green”) e tecnologica (“tech”) garantendo la sostenibilità ambientale degli investimenti delle imprese;

10

sviluppare industrie e tecnologie per i “nuovi domini economici”, cioè mare (“blu economy”) e spazio (“space economy”);

11

ampliare i “segmenti nazionali delle catene globali del valore”, riposizionando le imprese verso specializzazioni a maggior valore aggiunto;

12

garantire la sicurezza degli scambi economici e delle catene di fornitura, per “rafforzare la sovranità industria – le, energetica e tecnologica”;

13

sostenere una “economia della difesa”;

14

rafforzare l’appartenenza dell’Italia al “sistema delle democrazie di mercato”, mantenendo connessione e centralità nella Ue e nel G7, ma sviluppando l’economia del Mediterraneo;

15

sviluppare le capacità di partenariato internazionale (ad esempio “il Piano Mattei per l’Africa”).

I comparti strategici

Il “Libro verde” sottolinea poi l’importanza di sostenere cinque comparti strategici: siderurgia, automotive, farmaceutica, difesa e cantieristica, oltre alle due nuove frontiere quali l’economia “del mare” e “dello spazio”.

Individuando altresì sei aree strategiche di valutazione – (a) dimensione del commercio estero, (b) innovazione, (c) performance economica, (d) sostenibilità ambientale, (e) autonomia strategica e (f) occupazione – su cui valutare l’allocazione delle risorse pubbliche in 12 grandi macrosettori analizzati (in sintesi: macchinari; tessile; agroalimentare; farmaceutica; metallurgia; mezzi trasporto; gioielleria e forniture varie; carta, gomma e plastica; apparecchiature elettriche; chimica; mobili e arredo; ceramica vetro e materiali edili) e diciannove filiere produttive.

Lo stato stratega

Al di là delle intenzioni annunciate, data la mole delle informazioni inserite nel “libro verde”, occorre provare a fare ordine, avanzando qualche riflessione per valutarne i contenuti proposti.

Sotto il profilo comunicativo, è apprezzabile il tentativo di traguardare un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, pur se talvolta affiora una semantica ideologica (“sovranità”, “iper-globalizzazione”) che stride con la l’apprezzabile pragmaticità applicativa che invece permea il documento. Documento che contiene tantissimi obiettivi pregevoli ma con un’ampiezza così vasta che occorrerà valutarne attentamente l’effettiva efficacia degli strumenti attuativi che verranno messi in campo. L’altro punto che emerge dai contenuti presentati è il nuovo ruolo dello Stato che il ministro Urso ha in mente, non solo di “regolatore” ma anche, in un certo qual modo, di “programmatore” dell’evoluzione del nostro sistema economico imprenditoriale. Ampiezza del ruolo in una certa misura divisiva, in funzione delle singole posizioni politiche di ciascuno sull’intervento statale nell’economia, ma contemperata dalle intenzioni annunciate di ricercare un consenso bipartisan, necessario peraltro dato l’orizzonte temporale indicato che supera il termine dell’attuale Legislazione.

Mediterraneo al centro

Il “libro verde” contiene però aspetti positivi, anche in termini di “continuità” strategica bipartisan. Conferma centralità e connessioni in sede Ue e G7, mette al centro il tema delle interazioni economiche nell’area mediterranea, conferma gli obiettivi legati alla transizione ambientale, seppur con maggiore pragmaticità attuativa, legandolo ad obiettivi di crescita e utilizzando le parole “green growth deal” (al pari dell’utilizzo di un linguaggio smart, definendole “transizioni green, tech e geo”). Introduce una logica di filiera (domestica e globale) che, se ben implementata, potrebbe davvero essere il punto focale di una nuova politica industriale, nonché apre a un maggior confronto con gli attori economici, con la programmazione della “Conferenza delle imprese e delle filiere”.

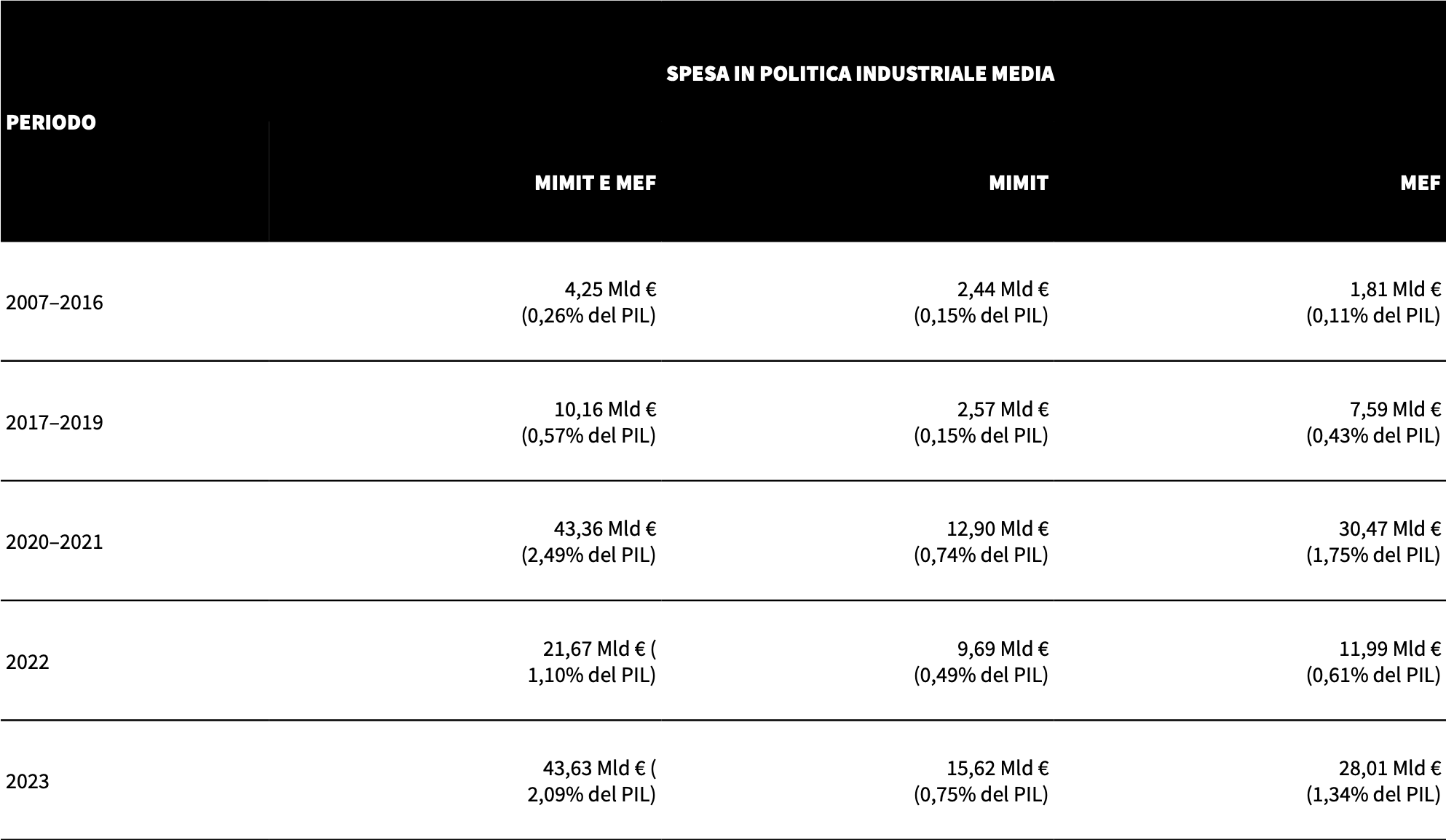

Infine, sempre tra i punti positivi, si pone l’obiettivo di un migliore monitoraggio (anche modificando la metrica da utilizzare) dell’allocazione della spesa pubblica sui temi di politica industriale. Che, invero, in termini quantitativi – e per il significato strategico che ha, ove ben allocata – meriterebbe una stabilizzazione da anno in anno, come si vede dalla tabella che segue.

Incognita Trump

Mancano però dei punti importanti, nel quadro indicato dal documento qui in commento. Intanto la sopravvenuta (in termini temporali) minaccia di una “guerra dei dazi” che potrebbe innescarsi a seguito delle politiche annunciate dalla nuova presidenza Trump negli USA. Ciò comporterebbe un problema aggiuntivo ai “mali endemici” storicamente (e stoicamente sopportati) propri della nostra economia – quali la bassa produttività, la patologica propensione all’evasione, l’eccessivo carico tributario e il debito pubblico monstre – stante le dimensioni delle nostre esportazioni in quell’a – rea geografica. L’azzardo americano di attuare minori imposte (abbandonando gli accordi per una minimum global tax internazionale per le multinazionali e riducendo quelle interne) per sostenere la crescita, accettando tassi di interesse maggiori che sosterrebbero l’afflusso di denaro verso il dollaro e conseguente – mente migliorerebbero il potere d’acquisto rispetto a merci estere in maniera tale da compensare i maggiori prezzi dati dai nuovi dazi, rischierebbe di mettere in crisi le ambizioni di tutelare la nostra capacità di penetrazione commerciale (intesa come volumi di esportazioni) e quindi di frenare la (possibile) ripresa economica che il “libro verde” si prefigge di sostenere. Infine, il documento manca però ad oggi, nelle sue previsioni, dell’impatto del cosiddetta “longevity risk” – ovvero il calo demografico e la sempre maggiore aspettativa di vita comportano l’innalzamento dell’età media e, di conseguenza, una mutazione della propensione ai consumi, sia qualitativa che quantitativa – e di adeguata analisi (e misure di sostegno) al comparto dei servizi costituito dalle libere professioni. Ma di questi temi ci sarà modo di dibatterne nel prossimo futuro.

Il Libero Professionista Reloaded torna in un nuovo format digitale per portare un’informazione corretta e autorevole sulle problematiche del mondo professionale.

Leggi ora gli ultimi numeri